(金)東京渋谷 Spotify O-EAST

w/ 10-FEET

枚数制限: 2枚

保護者1名につき小学生以下1名まで無料(要指定スペースでの観覧)

■公演に関するお問い合わせ

SMASH - TEL: 03-3444-6751

![Ken Yokoyama 8th Album [Indian Burn] リリース特設サイト](./assets/img/mv-title.png)

![Ken Yokoyama 8th Album [Indian Burn] 2024.1.31(水)発売!](./assets/img/mv-description.png?2)

![Ken Yokoyama 8th Album [Indian Burn] ジャケット画像](./assets/img/release-jkt.png)

![Ken Yokoyama 8th Album [Indian Burn] リリース特設サイト](./assets/img/release-description.png)

その存在感ゆえに、「パンクロックである」こと以外表す言葉を必要としなかったバンド、Ken Yokoyama。

いま改めて問う。

Ken Yokoyamaとは何か?

当たり前のようにライブハウスやフェスで活躍する彼らの異質な成り立ちと紆余曲折、バンド哲学と不均衡な調和。

揺らぎと核心、その表裏一体。

他に類を見ない成り立ちで形成されたその集団は、果たしてバンドなのか?

コロナ禍を駆け抜けた彼らとバンドの歴史が絡み合いながら、現メンバーのインタビューと共に次第に浮き彫りになってくるそのバンド像。

これは20年間の「バンド」の物語。

w/ 10-FEET

枚数制限: 2枚

保護者1名につき小学生以下1名まで無料(要指定スペースでの観覧)

SMASH - TEL: 03-3444-6751

w/ FOMARE

枚数制限: 2枚 / 小学生以下 入場不可

F.A.D YOKOHAMA - TEL: 045-663-3842 (14:00〜23:00)

w/ ENTH

枚数制限: 2枚 / 小学生以下 入場不可

VJ-3 - TEL: 048-858-7251

w/ ENTH

枚数制限: 2枚

保護者1名につき小学生以下1名まで無料(要指定スペースでの観覧)

水戸 LIGHT HOUSE - TEL: 029-224-7622

w/ locofrank

枚数制限: 2枚 / 小学生以下 入場不可

NORTH ROAD MUSIC - TEL: 022-256-1000

w/ locofrank

枚数制限: 2枚

保護者1名につき小学生以下1名まで無料(要指定スペースでの観覧)

NORTH ROAD MUSIC - TEL: 022-256-1000

w/ dustbox

枚数制限: 2枚

保護者1名につき小学生以下1名まで無料(要指定スペースでの観覧)

YUMEBANCHI(広島) - TEL: 082-249-3571 (平日12:00~17:00)

w/ dustbox

枚数制限: 2枚 / 小学生以下 入場不可

デューク高松: - TEL: 087-822-2520 (平日11:00~17:00)

w/ KUZIRA

枚数制限: 2枚

保護者1名につき小学生以下1名まで無料(要指定スペースでの観覧)

キョードー北陸チケットセンター - TEL: 025-245-5100 (平日12:00〜16:00 / 土曜10:00〜15:00 (休業日:月・日・祝日))

w/ KUZIRA

枚数制限: 2枚 / 小学生以下 入場不可

キョードー北陸チケットセンター - TEL: 025-245-5100 (平日12:00〜16:00 / 土曜10:00〜15:00 (休業日:月・日・祝日))

w/ HAWAIIAN6

枚数制限: 4枚

保護者1名につき小学生以下1名まで無料(要指定スペースでの観覧)

キョードー西日本 - TEL: 0570−09−2424 (11:00~15:00(日/祝休み))

w/ HAWAIIAN6

枚数制限: 4枚 / 小学生以下 入場不可

キョードー西日本 - TEL: 0570−09−2424 (11:00~15:00(日/祝休み))

w/ Dizzy Sunfist

枚数制限: 4枚

[1F]: 小学生以下不可

[2F 指定席]: 未就学児童:保護者1名につき1名まで膝上観覧可 / 小学生以上:要チケット

SMASH WEST - TEL: 06-6535-5569

w/ ハルカミライ

枚数制限: 4枚

[1F]: 小学生以下不可

[2F 指定席]: 未就学児童:保護者1名につき1名まで膝上観覧可 / 小学生以上:要チケット

Jail House - TEL: 052-936-6041

w/ The BONEZ

枚数制限: 4枚

[1F]: 小学生以下不可

[2F 指定席]: 未就学児童:保護者1名につき1名まで膝上観覧可 / 小学生以上:要チケット

SMASH - TEL: 03-3444-6751

![Ken Yokoyama [Indian Burn] Official Interview](./assets/img/ttl-interview.png)

―― シングルシリーズの第2弾『My One Wish』のインタビューの時におっしゃっていた通り、今回の『Indian Burn』は前作の『4Wheels 9Lives』とは毛色の違うアルバムに仕上がりました。シングルシリーズの第1弾だった「Better Left Unsaid」のカップリング曲だった「Whatcha Gonna Do」はさておき、割と生真面目に思えたシングルシリーズで印象づけた円熟味やシリアスでビターなメッセージも汲みつつ、今回のアルバムはバラエティに富んだ曲の数々とともにパンクならではのユーモアもシニカルさもある作品になっているというのが僕の印象でした。毛色の違うアルバムにしようと思って、曲を作り始めたのでしょうか。それとも曲を作り始めたら、そういう曲が揃ったから、毛色の違うアルバムになったのでしょうか。どちらでしたか?

KEN 元々は前者ですね。毛色の違うアルバムを作ろうと思って、曲作りを始めたんです。以前お話したと思うんですけど、Ken Yokoyamaっていうと、やっぱり速くて明るい……明るいと言うか、メジャーキーの曲がバンドのカラーだと思われていると僕達は考えているし、そもそも僕達自身もそういうバンドだよねとは思っているんです。だから、今回は、そこから外れたところ――具体的に言うと、マイナー調の速い曲とミッドテンポっていうこれまでそんなにやってこなかった曲をやりたかったんです。速いメジャーキーの曲は『4Wheels 9Lives』で思いっきりやったし、ファンからも信認を得られたと思ったので、マイナー調の速い曲と、マイナーでもメジャーでもとにかくミッドテンポの曲を揃えて、ばんばん作っていこうって曲作りを始めたんですけど、できなかったんです(笑)。幾つかはできたんです。たとえば、シングルの『These Magic Words』に入れた「Bitter Truth」とか、「Better Left Unsaid」とか、いい曲はできたんですけど、それで埋め尽くすことはできなくて。それで僕が元々得意としてた曲調にシフトしていこうと思ったんですけど、変わった曲を作りたいという発想自体は、そんなに変わらなかったですね。だから、得意ではあるけど、今までこういう曲はなかったよねという曲を捻り出していった感じです。

―― その捻り出していった感じは最後まで続いたんですか?

KEN 最後の最後まで続きました。だから、曲作りは苦しかったですよ。

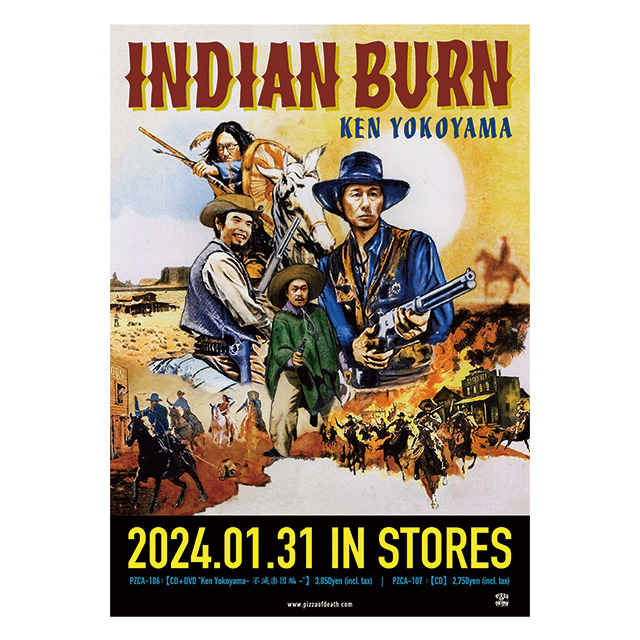

―― 今回のアルバムタイトルの『Indian Burn』は子供の悪ふざけや先生のお仕置きとして知られる、いわゆる“雑巾”を意味するそうですが、じゃあ、いただいた資料に書いてあるように「腕を絞り出すようになんとか生み出された楽曲」というところから付けたものなんですか?

KEN そうです。タイトルの話をしちゃうと、今回のアルバムにどんなタイトルを付けるか、曲が全曲揃ってから考え始めたんです。で、どうしても僕は苦しかった曲作りの光景を残したかったんですね。なので、雑巾絞りってタイトルにしようって最初は考えたんですけど、それを英語に訳しても、そもそも雑巾という言葉が英語にはないから、そのニュアンスが出なかったんです。なんだか汚いもののメタファーになってしまって、自虐的になってしまう。そうじゃなくて、雑巾をバケツに浸す。バケツに雑巾を浸すってその行為は、要するに古い曲を聴いてインプットするってことなんですよ。それを絞ったとき、そこから何が出るか? カラカラになってもまだ出るのか? そんな心境だったんです。本当に雑巾絞りみたいなニュアンスが今回の曲作りの風景に近いと思っていたんです。ただ、繰り返しになっちゃいますけど、いい言葉がなかった。で、絞るって行為で何かないか探し始めたんです。そしたらIndian Burnって言葉が出てきて。元から知っている言葉ではなかったんです。英語圏の子供達が腕を捻る。意地悪だか、罰ゲームだかわからないですけど、それをIndian Burnっていう。キャッチーでいいし、僕の気持ちも残る。しかも、ちょっと楽しそうじゃないですか(笑)。それでアルバムタイトルにしました。

―― 「Indian Burn」というインストナンバーが入っていますが、アルバムタイトルが決まってから、アルバムと同じタイトルを付けたんですか?

KEN タイトルを変更したんですよ。音楽的な話なんですけど、グレッチの世界観でいうと、インディアンとか、西部劇とかに纏わるマカロニウエスタン的なインストナンバーがいっぱいあるじゃないですか。「Indian Burn」って曲自体はサーフロックからの影響を受けていますけど、サーフロックとマカロニウエスタンのインストって意外に共通点があるんです。なので、「Indian Burn」って曲が元々持っていた世界観とはちょっと違うけど、付けられないことはないと思いました。

―― 『Indian Burn』というタイトルはパンクの悪ガキのイメージとも繋がると思いました。

KEN それ、CITY INDIANからの連想じゃないですか?(笑) 80年代の、すごく怖いハードコア・バンドですよ。

―― いや、そういうわけではないんですけど、アメリカ人も日本人も子供が考えることって一緒なんだなって驚きながらもおもしろいと思いました。

KEN この言葉を見つけたとき、南ちゃんと語源を探したんですよ。そしたら、アメリカの先住のインディアンって説とインド人って説と両方あって、結局わからなかったんです。

―― 「雑巾と梅干しどっちがいい?」って子供の頃やりました?(笑)

KEN 一瞬、何を言ってるかわからなかったんですけど、子ども同士の遊びのあれですよね。腕絞りと……。

南 梅干しって何だろ?

KEN 梅干しって、こめかみを拳でぎゅうううってやるの。

南 あぁ~、なるほど(笑)。

KEN そういうやんちゃなイメージもあるので、キャッチーで、いい言葉だと思いました。

―― ところで、南さん、Jun-Grayさん、EKKUNは曲作りに苦心している横山さんを、どんなふうに見守っていたんですか?

南 アイデアは意外といっぱいあったから、正直、そんなに絞り出しているようには見えなかったです。なんだかんだ、次から次へと曲のアイデアを持ってきてたから、この間、『4Wheels 9Lives』を出したばかりなのによくこんなに出てくるなって思ってましたけどね。

KEN 1人で曲をゼロからイチにする作業ってあるじゃないですか。スタジオっていうのは、そのイチを100にしたり、1000にしたりする作業ですよね。そのゼロからイチが辛かったんです。

南 まぁ、そうですよね。

KEN 僕は誰からも、この時期にアルバムを出しましょうって進言やアドバイスは受けないから全部、自分で企画をしていくわけです。この頃にはアルバムを出したいと決めて、逆算すると、この頃には何曲できてなきゃいけない。シングルシリーズも全部そうなんですけど、全部、自分で決めてるはずなんですけど、それが自分で自分の首を絞めることになる。だから、すっごいしんどかったです。曲作りは。それで途中から、得意なものを持っていたはずなんですけど、やっぱりアレンジ面で、もう8枚目のアルバムだし、なんなら全員、Ken Yokoyama以前にもバンド活動歴がある。そうなると、思ってもいなかった壁に直面するものなんですよ。「このアレンジ、他の曲であるよね」っていう。そこをどう乗り越えていくのかっていうのも大変でした。自分の手癖みたいなものに陥っちゃうんですよ。手癖で作ってもいい時期もあるんだろうけど、今回はやっぱり、それはイヤだったんです。今まで自分が作ったことがない展開とか、コードの使い方とか、曲調とか、そういうところに持っていきたかったんです。

―― 前々回、「毛色の違うものを作るというチャレンジは大体失敗するけど、今回は成功していると思います」と横山さんはおっしゃっていましたが、成功していると思えたのは、得意としている曲調でもこれまでとは違うものになっていると思えたからですよね?

KEN そうです。苦労はしたけど、結果、すげえいい曲が並んだというのが実感としてあります。やったぜ!という感覚がありますね。

―― 苦労したとおっしゃっていたのに申し訳ないんですけど、聴きながら、すっごく楽しいアルバムだと思いました。

KEN どんな苦労をしようと、どんな思いをしようと、聴く人には関係じゃないじゃないですか。ぱっと聴いた時に苦労が滲み出た音なんて誰も聴きたくない。もちろん、そういうアーティストもいるかもしれないけど、僕達はもっとポジティブな明るいものを提示したいので、やっぱりそこもちゃんと視野に入れながら苦労するんですよ。それはなかなかの業ですよ(笑)。

―― 南さんはアルバムの制作を振り返っていかがですか?

南 元々のアイデアとして、これまでにないものを持ってきてもKen Yokoyamaっぽく仕上がっていると思います。「Indian Burn」ってインストの曲にしても、いわゆるサーフロックをやるわけではないので、Ken Yokoyamaっぽくするにはどうしたらいいんだろうってところをやっぱり考えましたよね。今までもスカの曲だったりとか、ジャズっぽい曲だったりとかは、そういう課題があったんですよ。Ken Yokoyamaっぽくするにはってところはこれまで通りだったので、結果、Ken Yokoyamaがやるサーフロックみたいな曲になってよかったと思います。そう言えば、過去にスカの曲を、自分がKEMURIをやってたから何曲か作ったことがあったんですけど、もうそろそろいいかなと思ったんですよ。

KEN やらなくても。

南 そうそう。だから、今回は敢えてスカの曲を持っていかなかったんです。

KEN 大体、スカの曲は南ちゃん発信だからね。

南 そしたら、今回、KENさんが持ってきて、なんだやるんじゃんって(笑)。でも、なんだかんだスカの曲をレコーディングするのは楽しいですよね。

KEN 確かにそうかもね。俺がスカの曲を持っていったのは初めてかもね。

南 そうそうそう。そういうのもおもしろかったです。なるほどね、KENさんがスカの曲を持ってくると、こういう感じになるんだって。コードの使い方も自分とは全然違うんで、おもしろかったですよ。

―― 今回、カバー曲が入っていませんが、オリジナルアルバムでは初めてですよね?

KEN そうですね。シングルシリーズで(木村)カエラと一緒にやった「Tomorrow」のカバーが意外と強烈だったんで、今回、アルバムにカバーは要らないじゃないかと思いました。曲を増やしたいとなったら、何かカバーすればいいくらいの感じでしたね。そしたら、いい感じで曲が揃ったんですよ。

―― それでは順番に聴きどころを聞かせてください。1曲目の「Parasite」は、KEN BANDド印の2ビートのメロディックパンク・ナンバーですが、単純なリフレインに頼らないと言うか、抗っているような曲の展開が聴きどころだと思いました。

KEN するっと1曲通して聴けるんだけど、同じ展開が出てこない曲を作ってみたかったんです。

―― 聴きどころの1つと言える輪唱コーラスも1回しか出てきません(笑)。

南 そうですね。確かに。

KEN 議論はあったと思うんですよ。「ここのパートもう1回出てきてもいいよね?」みたいな。

南 そうでした。アレンジはけっこう考えましたね。

―― 「Parasite」というタイトルにもなっている言葉の選び方が興味深い。

KEN 結局、音楽とか、その音楽をやる根本の僕の気持ちとかが誰かの気持ちだったり、生活だったりに寄生して、生き延びていくんだっていう。過去にそんなようなことをテーマにして、歌ったこともあると思うんですけど、その時はたぶん、僕が作った音楽は君の中で生きていくというアプローチだったのかな。今回、それをもうちょっとブラックジョークじゃないですけど、自虐的に描いた感じです。僕に限らず、音楽とか、いや、音楽に限ったことではないのかもしれないけど、誰かの思いとかがもし続いていくのであれば、それは誰かの心の中に寄生しているんだっていう。それくらいしぶとく生きててってやるよっていう歌ですね。

―― しぶとく生きてってやるというところが重要なんですね。

KEN 結局、僕自身もどこかのミュージシャンの気持ちとか音楽性とかに寄生されて、それを出しているのもしれないですしね。

―― 2曲目の「My One Wish」については、前々回のインタビューで聞かせていただきましたが、その後、この曲を含め、シングルシリーズの表題曲3曲の歌メロがちょっと讃美歌っぽいと思ったんですよ。

KEN ほぉ~。

南 ふーむ。

―― 横山さん、讃美歌は聴かないですよね?

KEN 全然聴かないです(笑)。ゴスペルじゃないですよね。讃美歌ですもんね。

―― ええ。「My One Wish」のサビは特にそんなことを思わせるんですよ。

南 あぁ~、なるほどね。

―― 今回のシングルシリーズの表題曲3曲のメロディには慈愛と言い換えてもいいやさしさが感じられて、もしかしたらその連想から讃美歌っぽいと感じたのかもしれないと思うんですけど。

KEN その解釈は初めて聞きました。

―― もう1つ、的外れかもしれないですけど、「These Magic Words」の歌詞の原風景として、現在の家庭から得たものが大きかったと前回のインタビューでおっしゃっていましたが、ひょっとしたら、幼いお子さんを育てる中でギターを爪弾きながら子守歌を歌うこともあるんじゃないか。そういうことが慈愛に満ちたメロディに繋がっているんじゃないかと想像もしたのですが。

KEN さすがに子守歌は歌わないんですけど、僕の声だと起きちゃうから(笑)。でも、やっぱり何も知らない、守られるべき存在と暮らしていると、やさしい気持ちにはなりますよね。特に僕は若くはないから。逆に10代とか20代の前半とかで子育てしている人達は、そんな余裕はないと思うんですよ。子供を育てるって、本当に大変なんです。僕は50過ぎだから、自分の子供とは言え、半分おじいさんみたいな心境もあるから、すごく豊かだなって思えちゃうんですけど、もしかしたら、そういった背景はあるかもしれないですね。

―― そんな「My One Wish」の次がOiパンクとも80年代のUKハードコアとも言える「A Pile Of Shit」という振り幅もすごいと思うのですが、最初この曲を聴いたとき、えっ日本語!?って一瞬びっくりしたんですよ。

南 あぁ~。

―― 《Here Shit, There Shit, All this shit(ここにもクソ あそこにもクソ 全部クソ》という最初の1行が《前進!前進!楽しい!》って聴こえて、いわゆる空耳ってやつなんですけど(笑)。

KEN へぇー。僕、この曲はそれこそ80年代のインディの日本のパンクシーンとか、そこに影響を与えたイギリスのシーンとか、そんなところを意識して作りました。僕自身が10代の時に直接浴びた音楽を今、僕達流に鳴らすとどうなるんだろうっていう感じで作ったんですよ。

―― 現在の政治に対する鬱憤をぶちまけるようなところも痛快です。

南 ライブを想定した曲なので、お客さんには歌詞をちゃんと憶えてきてほしいですね。せめてサビだけでも。

―― この曲のギターソロは横山さんですか?

KEN そうです。

―― トリルからソロになだれこむところがかっこいいです。

KEN かっこいいですよね、あれ。練習スタジオでまだ曲を作っている時から、あ、これいいなって最初からソロはあれでしたね。ギターソロはこれって決めて、スタジオでの閃きをそのまま完成形に持っていっちゃいました。

interview by 山口智男

Vol.2へ続く...

―― そして4曲目の「Show Must Go On」はマージ―ビート風のパンクロックで、EKKUNのTHE WHOのキース・ムーンばりのフィルが聴きどころではないか、と。

南 そうですね。EKKUNはその辺の音楽を通ってないから、「ブリティッシュロックを研究してきて」って言ったんですけど、まさにTHE WHOを聴いてきたんだと思いますよ。

―― ところで、今回のアルバムのレコーディングも2023年の2月だったんですか?

KEN いえ、それはシングルシリーズで、アルバムの曲は表題曲以外、6月に録りました。

―― となると、「Show Must Go On」の《His heart’ll be right with me(あいつのハートも連れて)》という歌詞は、やっぱり恒岡さんのことを思い出させるのですが。

KEN 正直に話すと、これは恒の曲です。実は曲自体はもっと前からあったんですよ。バンドのメンバーも知らないんですけど、1つエピソードがあるんです。実はこの曲、ハイスタでやったんですよ。

南 えーっ。この雰囲気でですか!?

KEN そこは説明する必要があるんだけど、難ちゃんが曲を持ってきたんです。それで、俺がその場でインスピレーションを受けて、この曲、クリーントーンでやろうよって言って、ダダッダダダッダっていうキメも含め、その場でどんどん作っていっちゃったのね。でも、結局、ハイスタにはハマらなくて。2022年の話ですよね。で、元は難ちゃんが持ってきたけど、使ったのは全部、俺が考えた部分なの。俺はすごくそれが気に入っていて、「これ、Ken Yokoyamaに持っていってもいい?」って聞いたら、「いいよ」って難ちゃんも恒も言ってくれて。

南 へぇ。

KEN どこまで入り込んでいるかわからないけど、難ちゃんが作ったものも、恒が作ったものも、あんまり入り込んでいない気がするし、ただ、曲の発想は難ちゃんからだったのね。ただ、それを言ったらそっちにひっぱられちゃうと思って、うちのメンバーには一言も言わなかったの。

南 なるほどね。へぇー。

KEN この曲、俺、やたらギターのクリーントーンにこだわったじゃない?

南 はいはい。

KEN それはハイスタの3人とこの曲をやったとき、俺が新たに出したアプローチだったのね。

―― クリーントーンのコードだけになるパートもありますね。

KEN そういう思い出があるから、僕にとってはすごく特別な曲なんですね。もちろん、Ken Yokoyamaの4人で作ったから、このバンドの曲だし、念の為、言っておきますけど、原型とはまったく違うものなんです。ただ、文脈としては、恒の存在もこの曲には入っているんですよね。

―― 南さん、今の話を聞いて、今後、この曲を演奏するとき、演奏に込める気持ちは変わりそうですか?

南 いや、それはないです。

―― それはやっぱりKen Yokoyamaとして完成させたという自負があるから?

南 そうですね。割と苦戦して仕上げた曲なので、自分の中では完全にKen Yokoyamaの曲なんです。もちろん、難波君、曲を譲ってくれてありがとうとは思いますけどね。

―― どんなところを苦戦したんですか?

南 やっぱり世界観ですよね。バックのオブリを任されたんですけど、僕もEKKUNと一緒で、そういうブリティッシュなところが自分の中にないので、クリーントーンの度合いも含め、それこそどういうアプローチをしたらいいか悩みましたね。

KEN 1つキーワードとして、THE CLASHっていうのが出てきて。

南 そうそうそう。

―― そう言われてみると、イントロのドラムはTHE CLASHっぽい。

KEN ただ、THE CLASHがやるほどクリーントーンでやっちゃうと僕らでなくなっちゃうから、いいクランチを探すのに時間を掛けて。『These Magic Words』に入っている「Sorry Darling」と同じように着地点を探すのに苦心しましたね。

―― 5曲目はその「These Magic Words」ですが、この曲のMVの空撮シーンはヘリコプターで撮影しているんですか?

KEN そうなんですよ。

―― お金が掛かるのにドローンじゃなくて、なぜヘリコプターをわざわざ飛ばしたのかちょっと気になりまして。

KEN 番場(秀一)監督が描いたストーリーをそのまま撮ったんですけど、彼がヘリコプターにこだわったんです。イマドキはドローンばかりだから、ヘリコプター独特の揺れとか、合わせたいのに合わないピントとか、そういうのが良いんだと思ったんじゃないでしょうか。僕らからしたら、ただヘリコプターに乗りたかっただけなんじゃないかって思ったんですけど(笑)。

南 ハハハ。

―― あ、監督もヘリコプターに乗っているんですね。

KEN 乗っているんです。カメラを回しているのが監督で。ただ、撮影当日に聞いたら、監督は高所恐怖症らしいんです(笑)。

南 そうそう。

KEN だから、乗りたかったわけじゃないんだ。必要に迫られて、乗ったんだって思いました。おもしろい監督ですよ。

―― 空撮にはどれぐらい時間を掛けたんですか?

南 そんなでもないですよね。

KEN 30分ぐらいじゃないですか。でも、その間に「もう1回行きます」って何回も旋回するんですよ。

―― じゃあ、監督はさぞ怖かったでしょうね(笑)。MVでもう1つ気になったのが、バンドが演奏している姿を下からあおったカメラで撮っているシーンがあるじゃないですか。あの時、EKKUNのドラムセットはスネアとシンバルだけじゃないですか。

KEN そう。バスドラがないんですよね。

―― でも、ヘリコプターからの空撮シーンではフルセットっていう。なぜなんだろうって(笑)。

南 場所?

KEN うん、狭かったんですよ。

南 学校の朝礼台みたいなのが2つ3つあって、その上で演奏しているんですけど、単純にフルセットで組めなかったんじゃないですか。

―― そういうことなんですね。

KEN だと思います(笑)。

南 「Rock The Casbah」はドラム、フルセットでしたっけ?

KEN どうだったかな。

南 THE CLASHの「Rock The Casbah」のMVをヒントにしたらしいんですよ。

KEN あの下からのあおりのシーンは。

南 もしかしたらTHE CLASHもスネアとシンバルだけかもしれない。

KEN そこのオマージュが入っているかもしれないですね。ちょっと待ってください(とYouTubeで確かめる)。いや、ちゃんとバスドラもあるね。

南 じゃあ場所の問題ですね(笑)。

―― ギブソンのSGの印象が強い南さんがこのMVではストラトキャスターを弾いています。

南 あの曲自体はテレキャスターで録ったんですよ。レコーディングは。で、別に誰も気にしないと思うんですけど、これ、SGの音じゃないよねっていうちょっとしたこだわりですね。テレキャスターよりもストラトのほうがなんとなく、ぽいのかなって持っていっただけなんですけどね。

KEN 珍しいよね。ライブでは時々使うけど、最近、ストラトづいている? そんなことはない?

南 そうでもないですね。

KEN あの赤いストラトタイプのギターとか。

南 あぁ、そうですね、たまに気分転換で使うぐらいですかね。

―― 横山さんはライブの時、ギターをけっこう持ち換えますが、南さんはほぼ持ち換えないですよね?

南 そうですね。ギターを変えたら、音は絶対変わるじゃないですか。それが耐えられないんですよ(笑)。そう言えば、KENさん、ギターを持ち換えてもギターに合わせて、アンプのツマミいじらないですね。僕はそんなことできない。だから、サウンドチェックもちゃんと自分でいじって、今日はこれって最後までやらないとダメなんです。

―― ギタリストとして性格の違いがそんなところにも表れている、と。

KEN 僕、自分の音、あんまり聴いてないんですよ。ハハハ。でも、これホントなんです。聴いてないってことはないけど、弾きやすければ、そんなに細かい差は気にならないんです。たまに会場によっては、あ、このギターはダメだって1回使って、ギターテックさんに「今日はもうこれ使わない」と言うこともありますけど、それよりもライブの場だと、ギターを演奏することよりも人と向き合っているという意識のほうが僕は強くなっちゃうんで。

南 あぁ~、そこですね。

KEN 楽器を演奏する場だし、もちろん音楽ありきなんですけど、ちょっと意識はそこから離れると言うか。

―― それはフロントマンだからこそですよね?

KEN そうですね。たぶん自分がボーカルじゃなかったら、もっとギターの音に対するプライオリティは上っていくんでしょうけど。

南 なるほどね。

KEN その場を作ることに意識が行っちゃうんです。

―― フロントマンとしてはそうなりますよね。ところで、南さんはMVには出演したいほうですか?(笑)

南 演奏シーンぐらいですね。

KEN 演技させられるのはイヤなんだよね?

南 そうですね。演技はちょっと。おもしろいのだったらいいんですけど。

KEN 「Punk Rock Dream」では鮮烈な演技を見せたよね?

南 あれは楽しかったです。

KEN 渾身の(笑)。あれはディレクションが俺だったからね。

―― JunさんとEKKUNは、どうなんですか?

南 どうなんだろ?

KEN 2人ともそんなに嫌いってわけじゃないだろうけど、Junちゃんは案外そつなくこなすんですけど、EKKUNはできないですね。

南 たぶん、できない。

―― 照れ屋だから。

KEN そこは三者三様ですね。Junちゃんは言われれば、何でもするし、そつなくこなす。南ちゃんはできればしたくない。EKKUNはするのはかまわないけど、できない(笑)。おもしろいですね。

interview by 山口智男

Vol.3へ続く...

―― すみません、話が脱線してしまいました、さて、「These Magic Words」の次の「New Love」はボサノバ風のイントロからメロディックパンクに急展開するKen Yokoyamaらしい曲ですが、歌詞は昨今流行りの出会い系アプリを皮肉っているんだと思いました。

KEN 出会い系アプリも含め、現代の男の子と女の子の出会い方ですよね。

―― あ、出会い方。

KEN 僕らの時代とは違うじゃないですか。あとは、たとえば、SNSにめちゃめちゃ加工した写真を載っけている女の子がいるじゃないですか。皮肉ってるつもりはないですけど、そういうことをおもしろおかしく歌にしてみました。

―― 最近、出会い系アプリって一般社会に浸透していてすごいって思いませんか?

南 そうなんですよ。昔と乗りが違いますよね。

―― 昔はこんなに一般の人が利用するものじゃなかったと思うんですけど。

KEN ネズミ講の勧誘に使われているっていうのは知ってるけど。

南 なるほどね。そうかー。

KEN そういうことではなくて?

南 もはや普通に彼氏彼女を見つける手段なんですよ。

KEN まぁね、アプリで結婚したって、話も身近にはいないですけど、ちょいちょい聞きますからね。もしかしたら、新しい形の婚活かもしれないですよね。元々はワンナイトの相手を探すようなものだったかもしれないけど、たくさん人が使い始めて、もうちょっと真剣なものになっているのかもしれない。そこらへんは歌詞を書く時には意識していたかな。でも、それも普通のことなんですよね。僕ね、20年前に友達がネットで車を買ったと聞いてびっくりしたんですよ。

南 あぁ~、試乗しなくていいのって思いますよね。

KEN なんでそんな高いものをネットで買うんだって。正気だとは思えなかったもん。舐めてない? でも、今は普通じゃないですか。だから、刻々とネットの使い方って変わってきてますよね。つまり、皮肉っているようでいて、時代の移り変わりでツールの使い方も変わっていくよっていうことをポジティブに捉えた曲ですね。

南 今からそういうことにしましょう(笑)。

KEN うん。

―― ところで、冒頭のボサノバパートはどんなところからの発想だったんですか?

KEN 元々はあのパートからできたんです。そこから僕ららしく激しいところにボカーンと入っていくというイメージで作っていきました。なぜボサっぽいものをやりたかったのかと言うと、僕がトロピカルなものが基本的に好きなので、たぶん夏に作ったんでしょうね(笑)。

―― イントロでギロが鳴っていますが、あれは誰が演奏しているんですか?

KEN EKKUNです。曲が始まる前のピーっていうのも彼が吹いてます。

南 おもしろいですよ。「好きにやっていいよ」ってけっこう任せちゃうんですよ。でも、実際に採用するのは3分の1くらいっていう(笑)。

KEN 必要以上に入れちゃうんですよ。

南 要らなかったら、後で消せばいいから好きにやってと言うからなのか。

KEN でも、レコーディング中に要らなかったら後で消すからって言っても、大体、全部使うと思うんですよ。

南 大体はね。

KEN なんだけど、EKKUNの鳴り物に関しては、本当に3分の2は削られますね(笑)。「そこに、それはないだろ」ってところに入っているんですよ。でも、EKKUNとしては念の為に録っておいたっていう。おもしろいよね。

―― ラスサビではブレイクダウンパートもあって、ライブ受けは必至だと思います。

KEN EKKUNはたぶんこの曲が一番好きだと思います。

南 それ、言ってました。

―― 「Better Left Unsaid」のサビのメロディも僕は讃美歌っぽいと思いました。そして、8曲目の表題曲は、なぜインストになったのでしょうか?

KEN ふと思いついたんです。実は、この曲、元々はもうちょっと速くて、Connie FrancisやTHE RONETTESがやっているようなオールディーズ調の曲を、KEN BANDでやってみたいというところから始まったんです。でも、バンドで演奏したら思いの外かっこ悪かったんです(笑)。

南 そうでしたね。

KEN そうだよ。この曲、テンポを速くすると《V-A-C-A-T-I-O-N》(とConnie Francisの「Vacation」を歌って、そういうノリになんですよ。

南 歌を入れてね。

KEN でも、あまりにもかっこ悪いからってボツにしたんですけど、ふとある時、あれをミッドテンポにして、THE VENTURESのようにギターでメロディをなぞって、裏をスカにしたらどうだろうってぱっと思いついたんです。

―― リードギターで奏でているフレーズが歌メロだったんですか?

KEN そうです。「あの失敗しちゃった曲があったじゃん。あれをインストにしたらどうかな?」ってスタジオで提案したら、みんな、乗ってくれて。

―― リードギターは横山さんが1人で弾いているんですか?

KEN そうです。

―― トレモロも含め幾つか音色を使い分けていますが、それは全部、ギターを持ち換え?

KEN 棹は3本ぐらい持ち換えました。ベーシックとトレモロと、あと、ちょっとロックンロールっぽいリードギター。で、トレモロのところは、アンプも換えました。

―― こういう曲はこだわり甲斐がありますよね。

KEN はい、楽しかったです。仕上がりにはもちろん、曲を作っている時もすごくわくわくしました。

―― ライブでやるんですか?

KEN やりたいですね。これは余談なんですけど、「Indian Burn」の前に別のタイトルが付いてたんですよ。

南 (吹き出す)

KEN それを明かしてもいいですか?

―― もちろん。ぜひお願いします。

KEN 「チッパイ」だったんです。

―― えっ、チッパイって小さなおっぱいという意味のネットスラングの?

KEN はい。これはチッパイ賛歌なんです。曲の世界観と関係なく。掛け声が入っているじゃないですか?

―― あ! 入ってます、入ってます。何て言っているのか後で聞こうと思っていました。

KEN あれ、《チッパイ》って言ってるんです。

―― そうなんだ!

KEN でも、「チッパイ」ってタイトルはさすがにってことになって、「Chip Pie」ってしたんですけど、実際あるんですよ。Chip Pie って。

南 アメリカの料理で。

KEN ポテトだか何だかの残り物を集めたパイみたいなのが。そういう料理が実際あるんだからいいじゃんって思いながら、でも、それで本当にいいのかなって思ってたんですけど、『Indian Burn』ってアルバムのタイトルが決まった時に、この曲も「Indian Burn」でいいじゃないかとなりました。

―― これは確認しておかなければいけないと思うのですが、横山さんはいわゆるチッパイがお好きなんですか?

KEN いえ、僕は、これ、ちょっと長い話になりますよ。

南 ハハハ。

KEN 女性を胸単体でジャッジしたことは一度もないです。だから、どういうおっぱいが好きかだけ聞かれても困るんですよね。大事なのは、その人に合っているかどうか。あるいはギャップがいいかどうか、ですよね。

―― 失礼しました。確かにおっしゃる通りだと思います。

KEN でも、なぜか『Indian Burn』はチッパイ賛歌です。

―― 世の中の大きなおっぱいに対する盲目的な信仰に対して一石を投じようとしているようにも思えますが。

南 音楽の話じゃないじゃん!

KEN でも、これはオフィシャルのインタビューだからすごく大事だと思うよ。なんでこんな話ができるかって言うと、1年間に3回も4回もお話してるからであって、そういう意味でもシングルシリーズをやって、本当に良かったかも。

南 いや、プリプロの時に何か入れておこうってなって、とりあえず《チッパイ》って言ったんですよ。そしたら、それが定着しちゃって、他に思いつかなかったんだと思います。

KEN 真面目な話をすると、サーフロックっぽいからサーフィン用語で何かないかなって探したんですけど、THE SURFARISの「Wipe Out」をはじめ、かっこいい言葉はすでに使われていて。で、無理やり変な言葉をいろいろ試してたんですけど、その中で《チッパイ》がすごくハマったんですよ。やっぱり、パイのパの破裂音が良かったんだと思います。

―― そんな「Indian Burn」からのエモい「Deep Red Morning Light」という振り幅もすごいと思います。この曲は《Please come see me again(必ず会いに来てくれよ)》というところの転調が絶妙で。

KEN この曲もやっぱサビっぽいAメロに対して、Bメロは1番と2番で変えていて、それぞれに1度しか出てこないというところが気に入っています。そういう細かいアレンジが今回、すごく入っていて、これがどこまで続くかわからないですけど、僕も曲作りの面で一皮剝けたという実感があるんですよ。雑巾絞りした甲斐がありましたね。そう言えば、この曲の元ネタは南ちゃんなんですよ。意外でしょ?

南 シングルを3枚出して、アルバムも出してということになると、曲数がけっこう必要だぞってなった時に、とりあえずアイデアを持っていこうと思って、ずっと持っていたこの曲を持っていったんです。とは言っても、Aメロの歌い出しだけなんです。「これしかないですけど、これを元に作ってみましょう」って練習の時にそこから膨らませたんです。僕がある程度作っちゃうと、それこそ90年代のメロディックパンクみたいな曲になってたと思うんですけど、KENさんのアレンジ力をこの曲で再確認したと言うか、すげえなと思いましたよ。自分がなんとなく持っていったアイデアがこんなふうに形になるなんて。

KEN 夜な夜な雑巾絞りしたからね。すごく考えました。これをどう普通に聴こえるんだけど、僕達も納得できるようなところに持っていくにはどうしたらいいのかって。さっきおっしゃっていただいた2番のBメロを思いついた時はすごく興奮しましたね。

―― 10曲目のスカナンバー「Long Hot Summer」は横山さんがアイデアを持ってきたそうですが、EKKUNの手数を抜いたドラムがいいですね。シングルシリーズも含め、今回、いろいろな曲を叩いたことで、EKKUNはドラマーとして成長したんじゃないですか?

南 確実に今までやっていないことをやったと思うんですけど、後で本人に聞いてみます(笑)。

KEN 普通の2ビートやEKKUNが竜巻くと表現しているフィルは、もうこれだよねって言うのを出してくるんですけど、それ以外のビートに関しては、南ちゃんとEKKUNのディスカッションがすごく多かったんですよ。だからこの曲も「そこ一発多くない?」っていうやり取りはあったかもしれないです。もちろん、本人も納得してやっていると思うんですけど、そういうディスカッションはこの曲に限らず、いろいろな曲であったと思います。そういう今回の経験がEKKUNの血肉になっていたらいいと思います。

―― 曲を作った横山さんが思う「Long Hot Summer」の聴きどころは?

KEN スカのパートでけっこう難しいことをやっているにもかかわらず、サビが3コードのパンクってところです。そこの落差は、曲を作りながら意識したところでした。

―― スカをやってもスカで終わらないところにKEN BANDらしさがある、と。

KEN このままスカで行っちゃってもよかったんですけど、やっぱりサビはボカーンとしたいというのがこの曲にはありましたね。

―― 11曲目の「A Little Bit Of Your Love」はシングルシリーズの表題曲に通じる魅力があります。この曲のメロディもやはり讃美歌っぽくて、僕はすごく好きなんですけど。

KEN レコーディングして一番伸びた曲です。もうちょっと地味な存在の曲なのかなと思ったんですけど、録ってみたら、これをリードトラックにしても良くないかくらいに思いました。

―― ギター2本のアンサンブルも聴きどころだと思います。

KEN サビは2人で一緒にボカーンっていうのは考えたんですけど、Aメロを南ちゃんに任せて、僕はどこからどう入っていけばいいか、けっこう考えました。

南 そうでした。

―― Aメロのリズムギターは1番がミュートカッティングで、2番はミュートせずにコードストロークになっているとか、2番ではそこにアルペジを重ねるとか、アレンジはとても繊細です。

KEN いいところに着地したと思います。

―― サビ前のソロ直前には横山さんの得意技であるグリッサンドが入っています。

KEN EKKUNのキース・ムーンパートですね。ただコードを弾くだけではなく、ギターでブイーンってやるああいうグリッサンドも、レコーディング中の感情表現の1つなんですよ。

―― アルバムの最後を締めくくる「Heart Beat Song」は、エモとも言える壮大な曲です。この曲は1曲前の「A Little Bit Of Your Love」とは違って、フレーズらしいフレーズを弾かずにギター2本のコード感で聴かせるところが聴きどころだと思います。

KEN ほぼずっと2ビートなので、ある程度、塊感が出ると思うですけど、その中でもギターのL-Rが少し違うことをやっている。そういうアレンジを、やっている僕らもお楽しみとしてやってみました。ギターを弾かない人は理屈ではわからないかもしれないけど、何か広がりがあると絶対、感じ取ってもらえるはずだと思います。

―― この曲の歌詞は、アルバムの最後に入れることが決まってから書いたんですか?

KEN いえ、歌詞を書いてから曲順は決めました。なんとなくこの曲も「These Magic Words」と同じように大きなテーマを歌いたかったんです。猛烈に興奮している状態と言うか、ロックンロールやパンクロックっていうのは基本そういうものじゃないですか。それを久しぶりに体現したくなったんですよ。

―― 曲調も歌詞もアルバムの最後を締めくくるのにふさわしいですよね? 「Deep Red Morning Light」で《And in the morning light, our future was in sight I feel this isn’t how thing were supposed to be(昇る朝日に未来を見てたんだよな こんなはずじゃかったとも言いたくなるよ)》と歌っている横山さんが、この「Heart Beat Song」では《So I drive full speed ahead into the morning sun light(朝焼けの中を 最高速で走っていく)》《This song will prove that I’m alive(この歌はオレが生きている証)》と歌っているところがとてもいいですね。

KEN この2曲は明け方がテーマでしたね。

―― 「Sorry Darling」もそうでした。その3曲を聴きながら、たぶん深夜、曲作りやアレンジに取り組んでいらっしゃると思うんですけど、ちゃんと睡眠を取っているのかなって勝手に心配になっちゃって(笑)。そしたら、「Heart Beat Song」で朝焼けを未来に繋がる希望として歌っていることにちょっとほっとしました。

KEN 眠れてますよ。誤解を恐れずに言うと、僕は仕事人間なんですよ。自分のやっていることが大好きで、寝ても覚めてもそれをしてたいから、みんな、いつ寝てるんだろうと思うと思うんですけど、テクニックがあってですね。物を成すには人が寝ている時も何かやっていないとダメなんです。人が休んでいる時間に、それでも夢中になって取り組める人が成功するんです。そうなんですけど、人様が働いている時間に寝ればいいんですよ。ハハハハ。簡単なことです。

―― そうか(笑)。

KEN みんながちゃんと動いている時間に寝て、みなさんが休んでいる時間に自分は頭を動かすそれでやっている感を出すんです(笑)。

interview by 山口智男