![COUNTRY YARD 4th Album [ The Roots Evolved ] ジャケット画像](./images/jkt.png)

Interview Vol.01

- Vol.02 »

-- COUNTRY YARD史上最も彩りが豊かで、今までにない引き出しがドバッと出ている楽曲が多いこと。なおかつ、歌われている内容にも広がりがある。総じて、COUNTRY YARDの音楽と歌が刷新された感覚を覚える作品でした。

Sit おお、嬉しいっすね。

-- まず、4人ご自身は『The Roots Evolved』にどういう手応えを感じられてますか。

Hayato Mochizuki(Gt/Cho) これはもう、本当にいい作品ができたって思えてます。それはメンバーそれぞれに実感していることだとも思うし。今まで以上にいいなって感じるのは……「このShunちゃんのドラムいいな」「Sitの歌いいな」「ここのMiyamoのギターいいな」って思えるんですよ。それは、Sitが曲を持ってきた時点でやりたいことがハッキリしていたからこそ、自分たちもプラスアルファで自由に色付けできたからなのかなって思いますね。

Shunichi Asanuma(Dr) そうだね。こうしなきゃいけないとか、こういうサビを作らなきゃいけないとか、そういう感覚に囚われずやれたというか。それに加えて、MVの作り方とか、今作のジャケット写真とか、周りのチームの人との接し方も含めてすべてがいい方向に向かえてる空気がバンドの中にあるんです。いい音さえ作れれば、周囲の人とのグルーヴにも繋がっていくんだなって実感できたアルバムですね。

-- 周りを信頼したからこそいい作品を作れたとも言えるし、いい作品を作れたからこそポジティブな空気で人と接することができる。

Asanuma そうそう。しがらみがあったとしても、それすら吹き飛ばせるアルバム――自信を持てる作品を作れた感覚があります。しかも、力んだ感じじゃなく自然体で作れた実感があるんですよね。それが自分たちでもいいなあと思えるポイントなのかもしれないです。

-- ミヤモさんはいかがですか。

Yuki Miyamoto(Gt/Cho) バンドの進化というか――人間が歳を重ねることで聴く音楽の幅が変わったり、好みが変わったり、目指すものが変わったり。その変化を自然な形でCDにパッケージできた感覚があるかなあ。毎回いい作品を作ることはできてたと思うけど、この先どこかでこのアルバムを振り返ったら「あの時の自分はこうだったな」って鮮明に思い出せるような気がする。それくらい、自分たちの成長も私情も素直に表現できたアルバムだと思いますね。だからセールスに向かったアルバムでもなければ、より一層ピュアなメロディックパンクなわけでもなく、ちゃんとオリジナルな音を作るっていう意味での新しい一歩を踏み出せた実感があるんですね。

-- 長く音楽を聴いていけば当然幅も広がっていくし、自分の生活に寄り添う形で好みも変わっていく。生きることの価値観も変わっていきますよね。その変化がこのバンドにもたらしたのは、どういうものなんだと思いますか。

Miyamoto 多くは、尊重が生まれたことなのかなあ。「これがカッコいいでしょ」って胸を張れるものを作って、それをちゃんと提案したり受け入れたりできる器が今はある。それに、今回はSitが今までよりも明確なイメージを持って曲を作ってくることが多かったし、今までにない曲のタイプも多かったんですよ。それに対して俺らも「今こそやってもいいんじゃない?」って言えたのが大きいんでしょうね。それがバンドとしてのグルーヴにもなっていった気がしてます。

-- 「今こそ」の今はどういうタイミングだと捉えてたんですか。

Miyamoto 一番は、PIZZA OF DEATHに入ったことですよね。今の自分たちを見て受け入れてくれたPIZZA OF DEATHでやっていくのなら、今の自分たちを素直に出して胸を張ってやるべきだよなって。そう考えたら、PIZZA OF DEATHがパンクレーベルだろうがなんだろうが、何に寄ることもなく自然に出てきたものを作品にすることだけに集中すべきだと思えたんですよ。その結果、120%いいものができたと思えてます。

-- ありがとうございます。Sitさんはどうですか。

Sit 今みんなが話していた通りなんですけど、雑念なく作れた作品だと思いますね。俺自身は「いい曲を作りたい」っていう気持ちだけでやってきたけど、今回はそもそも曲を作っている段階からネガティヴな気持ちや邪念が一切なかったんですよ。その分、ポジティヴなバイブスがストレートに入ってる曲たちのような気がしますね。それに面白かったのは作品のジャケットで、Hongolianさんが描いてくれたんですけど。このジャケットが上がってきた瞬間に、自分たちの作品がアートとしてまとまった感じがしたんですよ。2020年ではあるけどハイファイなわけでもなく、温かみがあるアートが作れたんだなって。

-- このジャケット、本当に素敵ですよね。音楽と愛しいものだけが描かれているというか。

Sit 俺も、このジャケットが上がってきた時に「伝わったんだ」と思えたんですよ。なんの説明もせず、音だけ聴いてもらって後はお任せだったんだけど……ちゃんと音楽で伝わったんだと思えたのが嬉しかったんですよ。

-- そもそも、PIZZA OF DEATHへ移籍してベストアルバムをリリースしてから今作に向かうまで、どういうイメージを持ってたんですか。

Sit 最初は正直、PIZZA OF DEATHに来たんだからレーベルのカラーに合った作品を作ったほうがいいんだろうか?って考え込んだこともあったんですよ。だけどさっきミヤモが言っていたように、素直にやりたいことをやればいいんじゃないかってメンバーが思わせてくれたんですよ。じゃあ大丈夫かと思って、書きたいことを書いて、歌いたいメロディを素直にコードに乗せて。すごくピュアな気持ちで音楽に向き合った結果としてアルバムができた感覚ですね。

-- そのポジティヴな感情を通して出てくる曲を、ご自身ではどう捉えてたんですか。

Sit なんだろうな……やっぱり、自分にとって大事なものを堂々と曲に乗せられるようになった感じかな。それは俺個人に大事な人ができたのも大きいとは思うんだけど。大事な人ができると、自分はその人たちのためにどう生きたいのかっていう視点ができると思うんですよ。それは前向きな視点だと思うし、それが歌に宿ってる気はしますね。

-- ここまでの今作にまつわる話には、Sitさんの人間軸としての話と、バンド軸の話、ふたつの視点があったと思うんですけど。

Sit そうですね。

-- まずはバンドとしての話を伺いたいんですが、曲を作っている時点でSitさんが自信を持てていたことや、今までにない曲を自由にぶん回せるようになったこと。それはバンドとして明確なきっかけがあったんですか。

Miyamoto 別に話し合いがあったわけでもないんですけど、俺がSitを客観的に見てて、以前よりも迷いがない感じはしてたんですよね。なんせ、Sit自身が「こうしたい」っていう指針をはっきりと示すことが多かったから。だからこそ僕らも、じゃあ曲を信頼しよう、っていう気持ちになったんですよ。……意外かもしれないけど、今までこんなに自信のない人(Sit)もいなかったんですよ。それを僕らもどうにかしたかったし、とにかく曲を信じれば大丈夫なんだよって後押ししたい気持ちは以前からあったんです。それが今回できたなっていう実感がありますね。

-- Sitさんがそれくらいバチッと曲のベクトルを示すことができたのは、どうしてだったんだと思います?

Sit 以前のことを考えると、バンドみんなでやることを大事にし過ぎていたところがあったんですよ。バンドなんだから、みんなの意見やみんなの意志を上手く取り入れて作らなきゃいけないよなって。それに加えて、やっぱり「音源で結果を出したい」とか、「数字として評価されなきゃいけない」みたいな気持ちはどこかにあったんですよ。それは曲を作ってフロントで歌っている人間の責任みたいな感覚だったんだけど、でも結局は雑念まみれえ考え込んでしまって、「俺はこれがやりたいんだ」っていうイメージをちゃんと伝えられてなかったんだろうなと思うんですけど……でも、今回はちゃんとリスタートするタイミングでもあったし、とにかく音楽に向かえたんですよ。それがとにかく一番大きかったと思います。作品ごとに自分に課していた「結果を出す」っていうプレッシャーが邪念だったんだとしたら、今回はまるでそういう感覚がなかった。結果が出なかったとしても、大事に長く聴いてもらえるようないい曲を作りたかったんです。パンクでもオルタナティヴロックでも、ポップスでもブルースでもそう。メロディがいいのはもちろん、もっと言葉にできない部分でちゃんと残るような。それだけをイメージしてたし、みんなにも想い描いた音を説明したんです。

Miyamoto 以前のSitは、彼が言っていた通り「みんなでやる」ことを大事にするがあまり自分の意見を押し殺してメンバーを尊重しようとするところはあったんですよね。でも今回は、1曲ごとに「こうやる」っていう気持ちは伝えてくれるようになってたから。たとえばオケだけでメロディが乗ってない曲でも、Sitは「これは大丈夫だから」って言うわけですよ。それは今までにない態度だったし、ちゃんと見えてるんだなっていう感覚を覚えたので。

-- じゃあ、曲自体はもちろん、Sitさんの強い姿に対して信頼を覚えた部分も大きいと。

Miyamoto そうですね。それは今までと全然違いましたからね。

Sit 今までは、それぞれの意見を取り入れることがバンドだって思ってたし、そうすべきだって思ってたからね。だけど、ジョン(・レノン)もポール(・マッカートニー)のふたりだけでずっと作ってたりするわけだし、必ずしも全員を尊重することにこだわる必要はないんじゃないかなと思って。

-- 自分が引くことだけが尊重じゃなくて、あくまで自分がどうしたいかを貫くことに対して、仲間がどうするか。それが本当の化学反応やバンドのグルーヴになっていくっていう。

Sit そうそう、そういう感じ。感覚的な話だけど、曲にしたいこと、歌いたいことの泉がずっと満タンの状態だったんですよ。どうしたって溢れ出くるわけだから、無理やり作ったり、COUNTRY YARD としてやらなきゃいけないっていう縛りが生まれたりすることもなくて。これまではメンバーそれぞれに気を遣ってたんだなって、自分で実感したというか(笑)。

-- そこがSitさんの繊細さと優しさだと思うし、それは歌の温かさにも出ている部分だとも思います。そしてそのいい部分が損なわれることなく、歌われている内容にしても曲の質感にしても、曲のエンジンがガラッと変わっていると思うんです。それがご自身の言う「溢れ出てくるもの」なのかなと思ったんですが、言葉にしてみるとどういうものだったんですか。

Sit たとえば“Tonight”、“Moon July”、“Not Stairway”とかで言うと、自分の彼女、婆ちゃん、姪っ子っていう3人の女性からインスピレーションを得て書いてる歌なんですね。姪っ子が生まれてちょっと経った頃に婆ちゃんが亡くなってしまったんですけど、新しいものが生まれて、今まであった当たり前のものがなくなって――当たり前のものをなくすことの悲しみも寂しさもあるけど、一方では新しいものが生まれてくることに希望も感じる。で、世界のどこかでは常日頃そういうことが起こっていて、今自分の目の前には愛する人がいて。そう考えると、失ってもまた希望が生まれることや、自分にも確かに愛するものがあるっていうことの全部が積み重なって、俺は今ここで生きているんだなって。いろんな人の顔が走馬灯みたいに広がっていったんです。そうやって受け継がれたり託されたりしてきた人間の普遍的な部分を歌にして出したいなって思ったんですよね。だから歌のテーマになっているものはかなり明確だったと思いますし、それは言われたように、今までとは違うエネルギーになっていた気がします。そうなっていくと、今の自分や今の自分を形成しているものをそのまま歌えばいいって思えて、フランクな歌はフランクでいいっていう面も出てきたんですよ。たとえば“Purple Days”はまさにそうで、些細な一日を歌っているだけですし(笑)。

Vol.02へ続く...

Interview by 矢島大地

- Vol.02 »

- « Vol.01

Interview Vol.02

- Vol.03 »

-- “Purple Days”はギターのディレイと跳ねるようなビートが印象的ですし、歌もリズムと押韻に重心があってとてもポップですよね。UKロックがベースになりつつ、さらに愛嬌を感じるメロディがいいなあと。

Sit そうそう。メロディの響きとかリズムを面白がって作ってる曲も、それはそれでいいじゃんっていう。たとえばOASISの名曲を聞き直してみても、歌に意味があるかって言ったら必ずしもそうじゃない(笑)。意味がある曲ももちろんあるだろうけど、でも日本語訳してみたって、なんのこと言ってるかなんて全然わかんないわけです。そういう音楽だって自分のルーツにはあるし、フランクな部分にも素直になっていいと思えたんですよね。

-- “何を歌うかっていうこともすごくハッキリされていたと思うし、自分の中の哀愁や孤独を吐き出すだけじゃなく、人生の中にある愛も希望も取るに足らない1日まで歌い切るようになっているところがいいと思ったんです。言うなれば、過ぎた時間を引きずるんじゃなく、今の自分を形成するものを真っ直ぐに歌っているというか。それがエンジンになって曲を引っ張っていると思ったし、ストレートな瞬発力に直結しているんじゃないかと感じて。

Sit 今言われた通り、俺はずっと自分の中の消せない孤独を歌ってきたと思うんですよ。“Seven Years Made My Now”では直接的に歌っていることだけど、親から離れて暮らした10代の頃の自分が感じていた寂しさや、「自分も普通だったらよかったのにな」っていう願いみたいなものを歌にしてた。でもそれすら変化して、自分の今感じていることをそのまま歌おうっていう気持ちになったのが一番大きかったんでしょうね。それが作りたいものの明確さに直結していたというか。

-- ざっくりした解釈で恐縮ですけど、お婆さんや姪っ子さん、彼女さんのお話にも通ずるのは、大きな意味での愛だと思うんですね。実際、生きていること自体を愛する歌があったり、平凡な1日のこともポップなリズムに乗せていたり、1曲1曲の懐が深い。そう言われてみると、ご自身の歌の背景として変わらないものと変わったものとはどういう部分だと思いますか。

Sit そうだな……今ふと思い出したんですけど、俺の中ではQueenの存在がデカかったんですよ。もちろんQueenの音楽的な部分にも衝撃はあったけど、それ以上にやっぱりフレディ(・マーキュリー)の生き様に共鳴したんですよね。病気が治るかもしれないのに、最後まで音楽と歌を続けたいから薬を飲まないでいたとか……それって普通の人の概念とはかけ離れた生き方じゃないですか。それでも、自分が生きた証を遺すことに最後まで命をかけた。そうして歴史に名を刻んできたロックレジェンドたちがいたわけですよね。そういうのを見ていると、人生観や死生観においてすごく影響を受けたんですよ。生まれることも死ぬことも当たり前のように感じているけど、だけどどれもが尊いことで、その中で自分の命を輝かせるっていうのは奇跡みたいなことなんですよね。そういう価値観は昔から変わらないところだと思うんですけど、じゃあ実際に自分は何を感じて生きているのかを素直に表現しようと思ったら、今はもう孤独とか寂しさとかじゃなくて、目の前にある愛をちゃんと感じて生きているなって思えたんですよ。それが変化かなあ。死ぬ人がいる中でも新しい命が生まれて……そういう瞬間を目の当たりにすることで、自分が生きていることをより一層実感したというか。

-- なるほど。

Sit フレディみたいなロックレジェンドたちに憧れがあったし、おこがましいですけど、彼らは自分と似ている感じがしたんですよ。圧倒的な孤独を持っていて、だからこそ自分を証明したくて闘って、命をかけていた。そういう姿を見て、「ですよね、わかります」って心から会話できるような感覚を覚えていたんですよ。だからいろんな人の真似事もたくさんしてきたと思うし、自分が共鳴した音楽のエッセンスを自分の曲にも取り入れてきたし。ずっと抱えてきた孤独も、ロックでなら昇華できるんじゃないかって思ってた。……周囲の人の死や命、自分の希望や愛の部分を考えることは、そういう原動力を改めて認識する機会だった気はしますね。

-- たとえば“When I Was Young”にも、<まだそこにいるのかと言われても/隣にも同じような奴が3人いる>(和訳)というラインがあって。無邪気に夢を見ていた頃と大人になった今を対比しつつ、それでも自分の変わらない部分や、バンドそのものを堂々と歌う歌に聴こえたんです。こうして自分の人生の分岐点とバンドを重ね合わせるような歌が出てきたのも、今おっしゃったことが大きいんですか。

Sit これは、自分が若かった頃を歌っているわけじゃないんですよ。久々に昔からの友達と会った時に感じたことが歌に出てきたんですけど……昔からの友達と久々に会うと、すごく後ろ向きなことを言ってくるわけですよ。「子供もいるし、自分の好きなこともできない。仕事ばっかりだ」とかね。だけど結局は自分で選んでそうしているわけで、それを後ろ向きな言葉にしてしまう友達を見ていて寂しい気持ちになったんですね。だから、そうやって諦めてしまいそうな人に向けて歌いたかったんですよ。少なくとも俺は何も諦めてないし、横にも同じようにバンドを続けて夢を見てるヤツが3人もいる。あの頃と空の色も変わらないし、雲の色も変わらない。なのに勝手に変わっていくのは人だけなんですよ。変わっていくこと、俺たちの変わらないところ――それを歌いたかったんですよね。

-- 逆に言うと、ご自身が前を向いた視点を持てているからこそ歌えたことでもあるんですか。

Sit そうなんでしょうね。それに、俺もこのバンドを解散しようとした時期があったから。ここで歌っているような、自分を諦めた人と同じようなところに片足突っ込んだ時もあったんです。それは『COUNTRY YARD』を作るちょっと前の頃だったんですけど。その時は自分のことなんて俯瞰できなかったけど、こうして「今が最高だ」って言えるところまで自分を持ってくることができたから歌えたのが“When I Was Young”なんだと思います。すべてを諦めてしまいそうな自分を人に重ねて、「そんなこと言うなよ、まだ上まで行けるぜ」って言いたかったのかもしれないし。

-- Sitさんにとって、もっと上まで行けると思える可能性や面白さは、COUNTRY YARDというバンドのどういう部分に感じられてますか。

Sit そうだな……今作を作るにあたって、音楽だけに集中できる時間がたくさんもらえてたんですよ。朝起きてギター触って、メロディが浮かんだらそれを形にして、なかなか出てこなかったら気分転換をして。で、それって最高なことだと思ったんです。まさに音楽で生活しているってことだし、生活を音楽にしていくっていうことをやれてる。今までは強がって「別に音楽だけでやっていこうなんて思ってねえし」なんて言ったこともあったんですよ、それをやれるようになってから言えって話なのに。だけど今は幸せなことに事務所からお金をもらえるようになって、音楽に集中できている。そうして音楽に没頭できるようになった時に、自分がどれだけ狭い世界で吠えてたのかがわかったんですよ。音楽に集中できるようになったことで、むしろ自分の見ていた世界を広い目で見られるようになったというか。そうした時に、自分のことも、自分が経てきたルーツも自然と客観視できた感覚はあったんでしょうね。

-- アルバムタイトルの『The Roots Evolved』もそういったところから出てきたんですか。

Sit 『The Roots Evolved』っていうタイトルは、録りの前くらいに頭に出てきてはいたんですよ。でも自分でルーツを出そうと思って曲を作ろうと思っているわけではないから、実際に全部を並べて聴かないとわからないなと思ってたんですね。それでレコーディングをして聴き返してみたら、もちろん自分で作って歌っている曲ではあるんだけど、何も作為的ではないけど自然に入ってきているルーツが見えたんですよ。昔はね、よくやってたわけですよ。「THE SMITHSみたいなフレーズつけて」とか、「The Stone Rosesみたいな感じで」とか(笑)。でも今は、それをわざわざ言わなくても自然に滲み出てくる状態になれたんです。

-- 新しいアプローチを見せたというよりは、もともと持っていたけど開けていなかった引き出しを自然に開けられた感覚に近い。

Sit そう、まさにそういう感じ。やっぱり認められたと実感できたこともあって、俺がここに立って歌えばCOUNTRY YARDになるでしょっていう過剰な自信が出てきたのがデカいんだろうね。やっぱりさ、今までを振り返ってみれば「あの時に俺がもっといいことを言えてたらこのバンドは波に乗れたのかな」とか、「もっといい曲を書けていたら成功できたのか」とか、たくさん考えるところがあったんだよね。でも、その経験があったからこそ今があるわけだから。そう思えるようになったことは、きっと矢島くんが言ってくれた「大きな意味での愛を歌っている」っていうところとも繋がるのかもしれないですね。

-- そうですよね。ちゃんと今の自分たちを肯定してくれる仲間が増えたことによって、過去も肯定できるようになったし、今も愛せるようになったような。そういう歌が増えましたよね。

Sit うん、うん。そうなんだろうな。

Vol.03へ続く...

Interview by 矢島大地

- « Vol.01

- Vol.03 »

- « Vol.02

Interview Vol.03

-- こうして自分の持っているものを全解放したような作品を前にして、改めてCOUNTRY YARDをCOUNTRY YARDたらしめるものはなんなんだと思えましたか。

Sit うーん……なんだろうね。なんだろう?(笑)。

Hayato 僕は一番最初からSitと一緒にやってますけど、持ってくる曲に対してすごく独特なコードをつけるんですよ。で、それを解析しようと思っても、最初の頃はよくわからなかった(笑)。でも、それが今は掴めてきた感じはするんです。たとえば“Purple Days”で言ったら自分たちが好きで聴いていたUKロックの人たちの感覚が入ってきているのがわかったから、俺も「こういう感じだよね」って逆に提案できたし。

Sit 1曲目の“Passion”もイントロがドラム始まりなんだけど、俺が言ったのは「Led Zeppelinの“Rock and Roll”で!」だったもんね。

Shunichi ああ、そうだった(笑)。

Sit それだけでキャッチしてくれる仲間がいるのはすごいことですよ。だし、根底には信頼があった上でそれぞれがどんな仕事をできるのか。信頼をちゃんと実感できたからこそ、お互いを面白がれた感じはスゲぇあったよね。

Shunichi そうだね。個人的には、やっぱりSitのメロディと歌が主役だって思ってるんですよ。でも今作で言えば、やっぱり随所で自分が持っていなかったものを要求されることがあって。それを表現するために必要だったのは、まずイメージの共有だったんですよね。それをちゃんと話して、理解することで消化できるものがたくさんあって。それで自分の中でトライして上手くやれたと思うのが“When I Was Young”なんです。オールドスクールなフレーズがメインなんですけど、その中に少し跳ねるようなものを入れてみて。曲がいいことは間違いないんですけど、やっぱりバンドになると特に、レコーディングの時のそれぞれのテンションは大事になってくると思うんですよ。だけど今回はアンドリュー(Andrew Foulds/FUCK YOU HEROES、BBQ CHICKENS、FULLSCRATCH)がエンジニアをやってくれたこともあって、4人ともがワクワクするような気持ちでプレイできて。そういう個々の気持ちよさ、曲がもともと持っている気持ちよさ、それがハマった時の気持ちよさ――それが全部ミックスされてるんですよね。感情の入り方も、空気感も、全部がパックされている作品だと感じるんです。

-- 実際に、音の分離が非常によくて。ちゃんと4人の息遣いが聴こえてくるプロダクションになってますね。

Shunichi そうなんですよ。今はどんどんハイファイになって、息遣いや空気感が感じられない音のほうが主流なのかもしれないけど……でも、やっぱりバンドをやっているならちゃんと感情や人間の温かみが一番の武器だと思うから。自分のプレイにしても、それぞれのフレーズにしても、そういう生の部分を削ぎ落とさず入れられたのが嬉しくて。

-- Miyamotoさんは、プレイヤーとしての変化やサウンドに対する新しさを実感することはありましたか。

Miyamoto うーん……俺の場合は、今となってはギタリストとしてのプライドがあんまりないでんすよ(笑)。とにかく曲に対して必要なものと必要じゃないものを見極めて、そこで役割を果たすことに徹しているというか。だから足し算とは逆で、ギターを弾かない選択肢も広がって。音色の面での提案だったりサウンドのデザインだったりで客観的な意見を言う役割も見つけてきた気がしたかな。「この曲は、俺が必ずしも弾かなくていいよね?」みたいな――普通にギタリストとして取り組むのと別の役割で、今までとは違う一面を引き出すことに貢献できたんじゃないかなって。

Sit ミヤモって、ギタリストであると同時にクリエイターに近い感じだよね。1あるものを受け継いだり消化したりして、そこから10とか100を生み出してくれる人。俺の場合は0から1の部分を生み出す役割だけど、そこから予想もしなかった作品にしていくことにおいて、ミヤモが果たしてくれている役割はとても大きいんですよ。それはHAYATOにもShunちゃんにも言えることで。

Shunichi それに、バンドの活動の面で「これはカッコいい」「これはよくない」っていう判断を冷静にできるのもミヤモだよね。逆に言うと、その美意識がしっかりとあるからこそ客観的にバンドをディレクションできるのかもしれないけど。

-- そういう意味でいうと、COUNTRY YARDっていうバンドの音楽面に対しても非常に強固な美意識があったと思うんですよ。あくまでメインストリームの音楽とは違う、オルタナティヴな立ち位置を築いていくことにもこだわりはあったと思うし、それはパンクやオルタナ、インディーロックやブルースも一気に消化した豊穣な音楽性が証明していると感じるんです。そう言われてみると、その枠を取っ払ったとも言える今作を通して、COUNTRY YARDの背骨は改めてどういう部分だと感じられましたか。

Miyamoto 言われた通り、かなり強固な美意識はあったと思いますね。ただ今作に関しては――これは悪い意味じゃなくて――その熱がある程度冷めたところで、このバンドの武器を輝かせるためにはどうしたらいいかっていう発想になったんですよ。それは、さっきも言った通りSitに自信を感じたから。自分自身もそこに委ねてみようっていう気持ちになったんですよ。だから、結局はSitのメロディや歌の力が武器になるんでしょうね。それは揺るぎないと思ってるから。

-- それで言うと、“Tonight”が本当に素晴らしい曲でした。ロマンティックなメロディの飛翔力はもちろん、その歌を飛ばすアンサンブルや4音の歌心が非常に際立っていて。この曲は先ほどおっしゃった彼女さんとの時間を歌ったものだとお見受けするんですが。

Sit そうですね。曲ができた時にはそんなに「やったぜ」っていう感じでもなかったんですけど、今となっては自分でもいい曲が書けたと思えてますね。

Shunichi これは結構古い曲だよね。アルバムを作ろうっていうつもりもなく、とりあえず新曲を作ろうって言ってSitとふたりでスタジオに入ったんですよ。その時にできた曲で……まだ俺がサポートの頃だったから、2019年の春前くらい?

Sit そう、結構昔の曲。この曲ができた後に一旦制作は止まっちゃったんですけど、Shunちゃんと一緒に形にしてからバンドに持って行って、それによって別のアプローチが生まれて。何回か変えながら、いい曲になったんですよ。

Shunichi だから僕個人としてCOUNTRY YARDで初めて一緒に作った曲なので、“Tonight”には強い思い入れがあって。それ以上に、とてもいい曲になったことも嬉しいし。

Sit そうだよね。なんて言うか……“Tonight”を作って初めて、「これがCOUNTRY YARDなのかな」って思えたんですよね。今までは「COUNTRY YARD節が炸裂してるね!」って言われても自分で何のことだかわからなかったんですよ、どれが節だよ!って(笑)。でも、初めてCOUNTRY YARD節はこれのことなんだろうなって実感できた気がしたんです。

-- そのポイントってどこなんですか。

Sit で、それがまた言葉にできないんですよ(笑)。

-- はははははは。

Sit 半音下げのDかな?(笑)。

Hayato じゃあ“STARRY NIGHT”もそうじゃん。

Sit あ、そうか。なんなんだろうなCOUNTRY YARD節って?

Hayato ははははは。わかってないじゃん(笑)。でもやっぱり、メロディが優しいっていうところなんじゃないかな。

Miyamoto うん、うん。

Hayato 一見シンプルな構成なんだけど複雑なコード進行で、だけど「みんなの歌」で流れてもいいくらい優しいメロディで。それが節なのかなって気がします。

Miyamoto 爽やかにエモいのがSitの歌だなって気がするよね。声質の優しさもあると思うし、歌い回しもあるだろうし。紐解いていけばいろんな背景があるんだろうけど、半音下げのDって結構明るいコードなのになぜか哀愁が入ってくる。その相性がSitならではだなって。俺はそう思うかなあ。そういう意味でも、“Tonight”はそれが目一杯詰まってるし、これからを切り開いて言ってくれそうな気はしますね。

Sit 今話を聞いてても、どんなにポジティヴでもただ明るいだけの曲は書けないんだろうなっていう気はします(笑)。で、哀愁っていう部分に関しては、やっぱり少年期に親から離れて寂しく過ごしていた時の記憶が滲んでた気はするんですよ。だけどもうそれは飛び超えられた感覚があるし、歌も音楽も今の俺を示すだけだと思えてるから。それが「パンクじゃない」って言われようが、今は気にもならない。やっぱり前はパンクっていうものにこだわりもあったし、パンクじゃないって言われるのも嫌だったんですよ。だけどもう、これは俺がもともと持っていた音楽性でありメロディなので。どう言われようと構わない。これが今の俺なんです。

-- ただ、Sitさんはたびたび「自分であり続けることがパンクなんだ」「孤独でも、自分を強く持つことがパンクなんだ」と話してくれて。音楽的にはパンクの枠をはみ出す曲もたくさんありつつ、一番素直で一番なりたかった自分になれたという意味でいうと、ちゃんと自分にとってのパンクの姿に近づけているんでしょうね。

Sit ああ、そうか。やっぱり今を思い切り歌う分、現実的な歌でもあると思うんですよ。たとえば“STARRY NIGHT”はまだ夢見る少年の歌だったし、蒼さがあったと思うんですよね。そこから人と出会って、ステージも多く踏んできて、自然と増えていった人生観や自分の感覚が素直に出てるのが今なんです。さらに言えば、変わっていくことが今は怖くないんですよね。そうやって進んで行きたいと思えてますね。

-- そういう想いはまさに“I Don’t Wont To Stay Here”にも綴られていますね。

Sit 歌詞にもある通り、俺らは虹の根元を目指してるんですよね、ずっと。だけど虹の根元に行ったからと言って、そこにあるものがなんなのかはまだ説明できないんですよ。そこに行くためのことも、まだわからない。この前はSUM41との対バンもありましたけど、そうして夢が叶ったと思えるような瞬間を迎えても、やっぱり自分が何を目指しているのかはわからなくて。じゃあ何かを切り捨てて行くのか、何かを手放しても先に行く覚悟が必要なのか――そういう気持ちを歌いたかったんですよ。もちろん今までも夢を追ってはきたけど、ちゃんとこれまでの過程も含めて今作で解き放てた感じはしているので。改めて自分の覚悟を歌って、それをちゃんと希望感のある曲にできたのがよかったと思いますね。

-- ちゃんと出会ってきた人を信頼して、自分たちがお互いを信頼して。その絆や尊重がCOUNTRY YARDを自由にしたというか。そういう意味でのネクストステップを感じる作品でした。

Sit 通して聴いてみても、作品にJoyな空気が満ちているのがいいことだなって思うんですよ。なかなかバコーンとは跳ねないですけど(笑)、でもちゃんとジワジワと登れている感覚もある。昔はとにかく一匹オオカミに憧れてたし、他とは違うんだっていうこと自体が目的になっていた時もありましたよ? でも結局は、そういう力みからも解き放たれること自体が「自分たちらしさ」になるんだと思えましたね。それに、諦めないで進んでいれば確かに誰かが見つけてくれるんだっていうことも実感してきたんですよ。この希望を持って一歩一歩進んでいけば、もっといけるんじゃないかなって気がしてますね。

Interview by 矢島大地

- « Vol.02

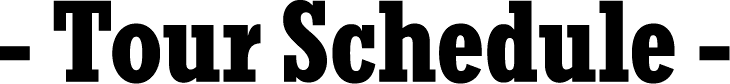

一般発売

-

04.03(Fri)東京- 渋谷 TSUTAYA O-nest w/ TBA

-

04.10(Fri)福島- 郡山 PEAK ACTION w/ TBA

-

04.12(Sun)静岡- UMBER w/ TBA

-

04.18(Sat)熊本- DJANGO w/ TBA

-

04.19(Sun)鹿児島- SR HALL w/ TBA

-

04.21(Tue)福岡- Queblick w/ TBA

-

05.15(Fri)新潟- CLUB RIVERST w/ TBA

-

05.17(Sun)山梨- 甲府 KAZOO HALL w/ TBA

-

05.22(Fri)岡山- CRAZY MAMA 2nd Room w/ TBA

-

05.23(Sat)兵庫- 神戸 太陽と虎 w/ TBA

-

05.30(Sat)愛知- 名古屋 APOLLO BASE w/ TBA

-

05.31(Sun)大阪- 心斎橋 PANGEA w/ TBA

-

06.05(Fri)北海道- 札幌 BESSIE HALL w/ TBA

-

06.07(Sun)青森- 八戸 FOR ME w/ TBA

-

06.13(Sat)愛媛

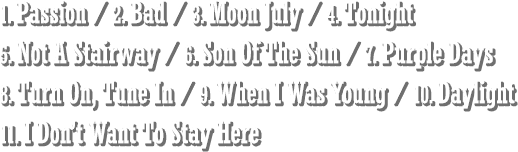

![COUNTRY YARD 4th Album [ The Roots Evolved ] Code: PZCA-88 / Release: 2020.3.4.wed / Price: 2,500yen(+tax)](./images/main.jpg)

![COUNTRY YARD 4th Album [ The Roots Evolved ] Code: PZCA-88 / Release: 2020.3.4.wed / Price: 2,500yen(+tax)](./images/details.png)